2022年6月に視聴者から寄せられた意見

参院選の選挙報道のあり方や、いわゆる「ドッキリ」で陰口を言うように仕向けてそれを本人に聞かせる企画などに意見が寄せられました。

2022年6月にBPOに寄せられた意見は1,705件で、先月から550件減少しました。

意見のアクセス方法の割合は、メール78%、電話20%、郵便・FAX 各1%。

男女別は男性45%、女性18%で、世代別では40歳代28%、50歳代21%、30歳代20%、60歳以上13%、20歳代11%、10歳代2%。

視聴者の意見や苦情のうち特定の番組や放送事業者に対するものは各事業者に送付、6月の送付件数は675件、57事業者でした。

また、それ以外の放送全般への意見の中から26件を選び、その抜粋をNHKと日本民間放送連盟の全ての会員社に送りました。

意見概要

番組全般にわたる意見

参院選を前に選挙報道のあり方についての意見が目立ったほか、陰口を引き出して本人に聞かせる、出演者の私物を本人に無断で「視聴者プレゼント」にするといったバラエティー番組の企画などに意見が寄せられました。

ラジオに関する意見は51件、CMについては13件でした。

青少年に関する意見

6月中に青少年委員会に寄せられた意見は84件で、前月から35件減少しました。

今月は「表現・演出」が24件、「低俗、モラルに反する」が11件、「いじめ・虐待」も11件で、「言葉」が5件、と続きました。

意見抜粋

番組全般

【取材・報道のあり方】

-

参院選の目立った特番がなく、有権者が投票先を選択する上で必要な情報が、投票日より前に十分に報道されているとは思えない。各局、ゴールデンタイムに各党の政策の違い、与党の公約の達成状況などを伝える特番を放送してほしい。

-

投票日前はさほど選挙を取り上げていない。放送業界が投票率を上げる努力をしないのは役割放棄ではないのか。放送業界の努力に期待している。

-

党首討論で特定の政党の発言が「テーマから逸脱している」として司会者に遮られた。まだ到底「逸脱している」とは思えない段階だった。暴走を止めるために仕方がなかったとしても判断が早すぎると感じた。

-

党首討論で司会者が党首の発言を制止していた。発言を終了させる権利はどこからきているのだろうか。

-

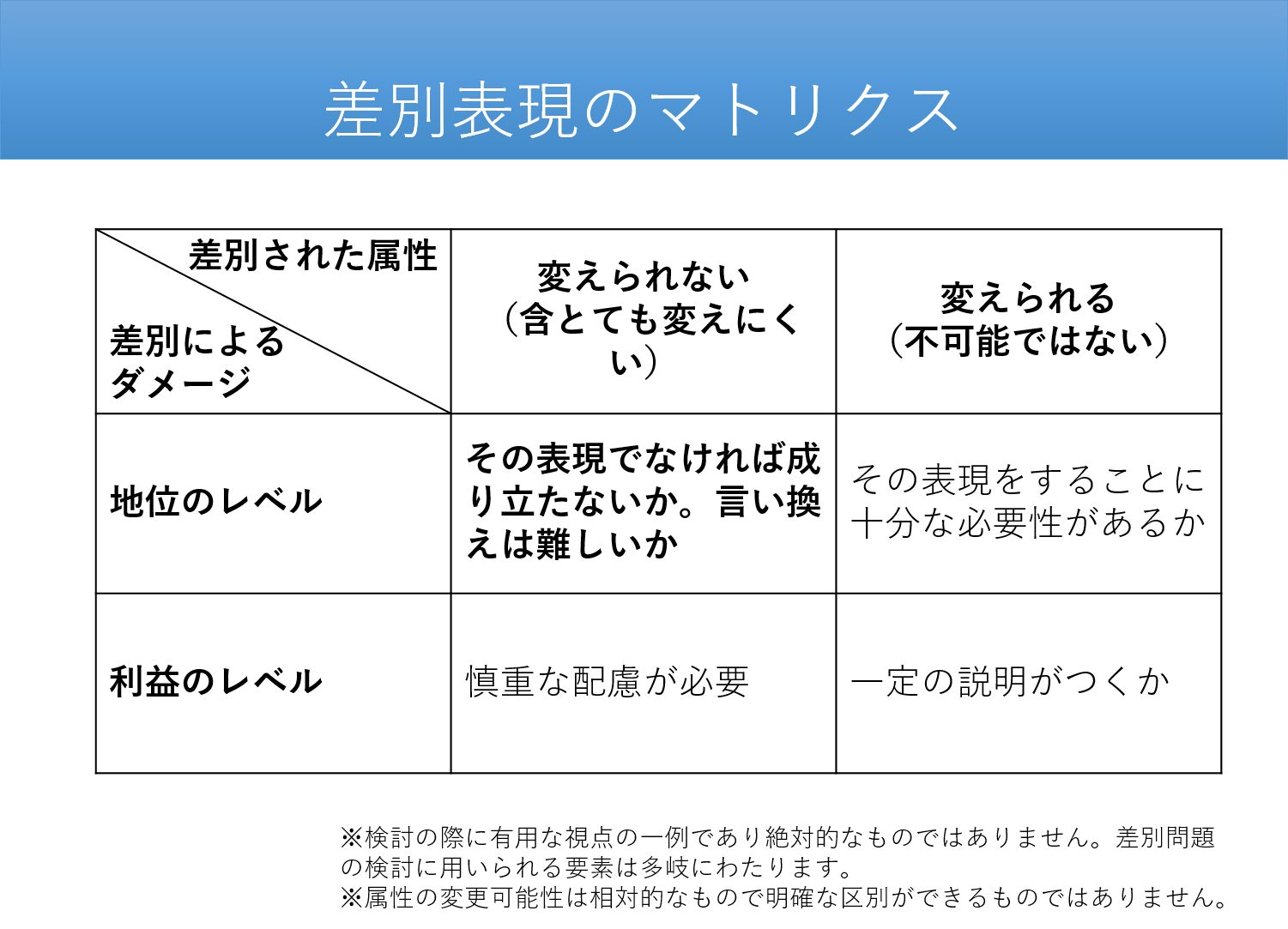

ネットの「底辺の仕事ランキング」という記事に批判が殺到し、その記事が削除された騒動を取り上げていた。信頼性のはっきりしない記事に基づいて取材、放送すること自体が職業差別を助長することになる。そのことを分かっていて取り上げたのであれば人の道に外れているし、分からずに取り上げたのなら能力不足。

-

交通トラブルに起因する暴行事件の映像について。「被害者」とされる男性が明らかに挑発していて、「加害者」が悪いとは思えなかった。挑発した「被害者」の顔は隠されていたが「加害者」はそのままで名前も放送され納得がいかなかった。

-

朝の情報番組で前日の地震について伝えた際、取材中に緊急地震速報の警報音が鳴っている場面を2度も放送した。テロップでは「昨日の速報音」と表示されたようだが、私は出勤準備をしていたので画面は見ておらず、大変驚いた。追い討ちをかけるように2度目が流され、生きた心地がしなかった。命の危険を知らせる音をこんなにポンポンと流すというのはいかがなものか。わざわざこの部分を流す必要はあったのか。

-

猛暑、電力ひっ迫で日本中が節電に腐心しているが、そのニュースを伝える出演者はきちんとスーツを着て汗もかいていない。どれほどスタジオの冷房を効かせているのか。ネクタイ姿で「節電を」と言っても視聴者には響かない。冷房を弱め、半袖シャツ姿でニュースを読んでも礼儀に反することはない。考え方を改めるべきだ。

-

スーパーの節電を伝えるリポーターがタンクトップ姿だった。店の紹介には失礼でふさわしくない。暑くてももう少しきちんとした服装をすべきだ。

【番組全般・その他】

-

国会議員のいわゆる「パパ活」疑惑を取り上げた際、それを楽しいこと、良いことと若者に思わせかねない部分があった。実際には性被害を受ける女性も多い。推奨される行為ではないということも強調すべきではないだろうか。

-

情報番組中、「ランドセルが重い」という話題でMCが「タブレット端末があるのになぜ教科書を別に持たないといけないのか。今は書籍や漫画もタブレットで読めるのに遅れている」と発言した。学習端末によるいじめが報告され、私の子供が通う中学校の保護者の間にも心配する声がある。視力、学力が紙ベースの時より下がったという報告もある。ネットの無料漫画も年齢制限がないなど心配。自宅待機もなくなり学習端末を持つメリットが感じられない。番組としてもう少し思慮深い発言が聞きたかった。

-

摂食障害を経験した元アスリートが、医師に入院と競技生活の休止を勧められたが、実家暮らしのまま、競技も続けながら病気を克服したと語っていた。苦しんでいる人たちの役に立ちたいという気持ちは素晴らしいが、この部分は残念。命に関わることであり、番組は「危険なので皆さんはまねをしないでください」と付け加えるべきだったと思う。

-

芸能人の闘病体験の再現ドラマ。医師から「股関節に負担をかけないよう杖を使って」と指示された芸能人が、妻を心配させまいと「杖を使うがカッコイイものにする」と伝える。妻は「杖が『かっこいい』なんてダサい。病気を受け入れている感がある」。芸能人本人はこれを「励まし」と受け止めて杖を使わなかったというが、医師の指示に反する行動であり、また病気を受け入れて戦っておられる方々や杖を使用する方々に対して大変失礼。

-

肥満の子ども2人とその父親が大量の食材を買い、調理して食べる様子を紹介するシリーズ。朝食にコンビニサイズの4倍だという巨大おにぎりとバナナ6本(1人分)を食べて「爆睡」していた。子どもたちが糖尿病になってないか心配になった。こうした様子をスタジオの芸能人が笑いながら見ている。いいのだろうか。

-

いわゆる「ドッキリ」で、タ―ゲットのタレント数人が囲んでいるテーブルから突然、天板を突き破って仕掛け人が飛び出し、ターゲットたちがいすから転がり落ちていた。1人は心配になるほど腰を強打していた。所属事務所が事前に了承していたとしても、実際の反応までは予測できない。以前にも同様の場面を目にしたことがあり、問題が多いと感じた。

-

芸人数人に犬の着ぐるみを着せて「大型犬コンテスト」。MCが「吠えまねでカラオケ」「お題のことばを吠え声で」など課題を指示して採点、罰ゲームは「尻の嗅ぎ合い」や「ドッグラン」。その態度にも何かしら難癖をつけてさらなる罰ゲームを課し、笑いをとろうとしていた。全員が合意の上での演出とは推察されるが、それでもなお学校のいじめの風景を強く連想させる。いじめを助長しかねないと思う。以前から続くシリーズだが、今回はさすがに笑って見られなかった。

-

MCであるベテラン芸人が、ゲストでVTRを見て感想を述べる役割のお笑い芸人2人の顔に、番組冒頭で多量の墨汁をかけ、2人は汚れた顔のまま2時間出演した。かけられる側もあらかじめ承知しているとは思われるが、子どもが見た場合は誤解し、いじめを助長すると思う。また、人に痛みや不快感、驚きなどを与え、それを嘲笑する演出は、仮に出演者の同意があるとしても不快に感じる。

-

いわゆる「ドッキリ」。他人をだましてまで陰口を引き出して本人に聞かせ、それを面白いと思って放送する感覚はおかしいと思う。とても不快だった。

-

陰口を本人に聞かせる企画で、仕掛け人役が中座した後の陰口は聞いていられないほどひどかった。仕掛け人役がふびんでとても悲しかった。人の心をどう考えているのだろうか。

-

陰口を本人に聞かせる企画は出演者たちの今後の関係性にも影響するように見え、一ファンとして心配。

-

「自分が二度見したことは」と質問された出演者が「たぶん、路上生活を始めた初日の人」と答え、その様子を滑稽なものとして笑いながら紹介していた。路上生活者をあざ笑うなどありえない。ほかの出演者やスタッフも笑っていた。この編集を許し放送したテレビ局の人権感覚を疑う。

-

出演芸能人の私物を自宅から勝手に持ち出して本人の承諾なく「視聴者プレゼント」。本気で嫌がっているように見える。そのように演じているだけだとしても非常に不快だ。司会者が「マネージャーさんに協力してもらいました」と説明していたが、マネージャーが盗んだということなのか。

青少年に関する意見

【「表現・演出」に関する意見】

- 歌手や歌のうまい芸能人が、曲のサビ部分を歌って、1音でもミスすると失格、それを10曲連続で成功すると100万円もらえる番組で、司会者らが歌っている人をバカにする発言や暴言ばかりで、ほんとに耳障り、不快だ。そのひどい発言を笑い、全員で演者を攻撃ばかりしている様子はいじめとしか受け取れない。子ども達が真似し、いじめを助長する。

- オムニバスドラマの2話目で、銀座の金持ちの頭に網をかぶせて捕獲する場面がある。人間の金持ちを家畜のように飼う内容で、道徳・人権に反していて差別的だ。人身売買を促進する内容で見ていて非常に不快だった。子ども達にも悪影響を及ぼすと思う。

【低俗、モラルに反する】

- バラエティー番組の「2時間スペシャル」で、外来種を美味しくいただくとして、沖縄のタイワンハブを探すため、廃墟のような空き家の中に勝手に入りヘビを探していた。家主に確認したとのテロップ記載はない。子どもが真似したら困るし、不法侵入が疑われて不快な内容だった。

- 大型犬コンテストと称して、芸人5人ほどに犬のような模様のタイツを着せ、犬の吠え真似でクイズに答えさせ、その解答が気に入らないと、罰ゲームとして懸命に遠吠えさせたり、犬の恰好で必死に走らせたりしていた。実際は、仲間内の芸人が合意のもと、やっていると推察されるが、それでも学生のいじめの風景を強く連想させる。いじめを助長しかねないと考える。

【「いじめ・虐待」に関する意見】

- お笑いタレントが、子どもに走り方を指導し、最後には、そのタレントを落とし穴に落として笑いにするドッキリがあった。子どもに演技させてまで、指導を踏みにじる場面を笑いにしたことと、それを見た子どもが、指導をあざ笑うことが面白いと受け取ることが、心配だ。

【「言葉」に関する意見】

- 天気予報のコーナーで、女性キャスターが気象予報士と楽しそうに父の日について喋っていたが、親がいない子どももいる。気遣いがなさすぎてお手本になっていない。赤ちゃんポストを知らないキャスターなのか、そんなわけない。ニュース番組でそんなことをいうのは、いかがなものか。